端午节的爱国主义情怀

发布时间:Jun 3, 2019 | 作者:

农历5月初5端午节,是中华民族的传统节日之一。端午又称作“端五”,或者是叫“端阳”,“端”就是开端,开始的意思。初五可以说又叫“端午”,农历以地支纪月,正月建寅,二月为卯,一直到五月就为“午”,所以把五月称之为“午”,“五”和“午”是相通的。“五”又为阳数,“端五”又叫“重五”“端阳”“中天”。在中华民族的传统节日中,唯有端午节注入了爱国主义精神,反映了民众自古就有的国家意识和民族意识。这一点是端午节的思想内涵。

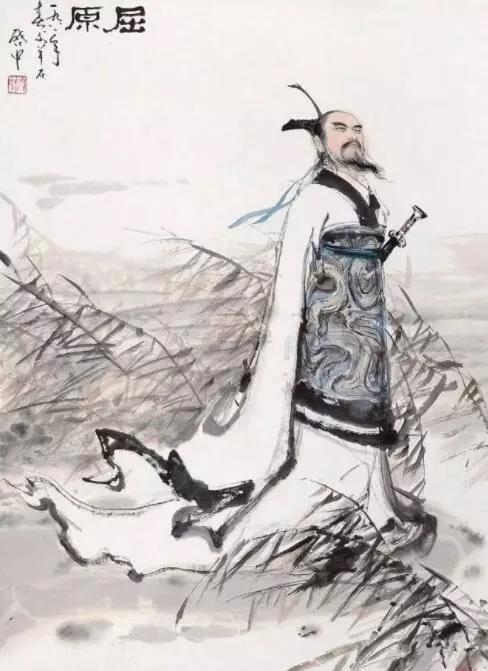

本来端午节起源于民间的原始崇拜和信仰,但是到了汉末魏晋时期,赋予了纪念历史人物的内容。最初纪念哪一个历史人物也是说法不一,以纪念战国时期的伟大诗人屈原的影响最大,也最深远。在唐代,储光羲《观竞渡》、白居易《竞渡》、刘禹锡的《竞渡曲》的诗里面都提到了屈原。

诗里面说“大夫沉楚水、千祀国人哀”。白居易的诗里面也这样说“竞渡相传为汨罗,不能止遏别无他;自经放逐来憔悴,能较灵均死几多”。刘禹锡的诗也说“沅江五月平堤流,邑人相传浮彩舟;……曲终人散空愁墓,招屈亭前水东注”。史记记载,屈原是战国时期楚怀王的大臣,战国时代楚秦之间争霸,上大夫屈原很受楚王器重。然而屈原的主张遭到了上官大夫靳尚为首的守旧派的反对,不断的诋毁,使楚怀王渐渐地疏远了屈原。屈原倍感痛心,远大的抱负无法实现,在忧郁悲愤的心情之下写出了《离骚》、《天问》这样不朽的诗篇。

公元前229年,秦国攻占了楚国八座城池,接着又派使臣请楚怀王去秦国议和。屈原看破了秦王的阴谋,冒死进宫陈述利害,楚怀王不但不听,反而将屈原赶出了国都,就是郢都。楚怀王如期赴会,一到秦国就被囚禁起来了,楚怀王悔恨交加,没有听屈原的话,忧郁成疾,三年以后客死在秦国。楚顷衰王即位不久,秦王又派兵攻打楚国,顷衰王仓皇撤离京都,秦兵攻占郢城。屈原在流放途中接连听到楚怀王和郢都攻破的噩耗后万念俱灰,仰天长叹一声投入了滚滚激流的汨罗江。

纪念屈原的说法最早是出自南朝梁代吴均的《续齐谐记》和北周宗懔《荆楚岁时记》两部书。吴均在《续齐谐记.五花丝粽》中说“屈原五月初五投汨罗江,楚人感到非常的悲哀。每年到这一天就把米放在竹筒里面投到水里面去纪拜屈原。现在五月初五做粽子、包粽子,并带五色丝,就是捆绑粽子的丝是五彩丝,都是由汨罗延续下来的遗风。”

《荆楚岁时记》里面记载,五月初五龙舟竞渡,屈原投汨罗江自尽,因为很哀伤屈原的死,就命大家划舟救屈原,慢慢的就形成的一种习俗,屈原五月初五自投汨罗江,死后由蛟龙所困。当地人为了怀念屈原,每年到五月初五这一天就投五色丝包的粽子到水里面去,用这种方式驱赶蛟龙。又相传屈原投汨罗江以后,当地的老百姓闻讯后马上就划小舟,一直划到洞庭湖,但是没有见到屈原的尸体。那个时候恰逢雨天,湖面上的小舟一起汇集在岸边的亭子旁,当人们得知是打捞贤臣屈大夫的时候再次冒雨出动,争相划进茫茫的洞庭湖,此后就逐渐演变成了一种普遍的习俗活动,就是“龙舟进渡”,恰恰由于吃粽子和“龙舟竞渡”两种习俗都和屈原有关系,人们为了怀念屈原才一直延续到现在。也就是说人们过端午节的一个很重要的目的,就是为了纪念这位伟大的爱国主义诗人。

屈原自尽绝非是他个人的不平和忧愤,而是楚国的悲剧,也是后世国家政治腐败屡屡重演的悲剧。屈原以他自己的自尽来抗议颠倒黑白的政治腐败,人民怀念、追悼的正是这位“虽与日月争光可也”的人。年年过端午,也就是人们年年期盼政治亲民、国富民安的一个美好的愿望。

屈原之所以彪炳史册,不仅在于他的词赋具有浓郁的浪漫主义色彩,更在于他忧国忧民的高尚情操,愤世嫉俗的坚贞气节。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”、“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”、“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”、“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”。他的诗词气势恢宏、震古烁今,是中国文学史、思想史上的一座不朽丰碑,感召和激励着全体中华儿女。可以说,弘扬爱国主义是端午节的主旋律。

爱国主义是中华民族的优良传统。自古以来,中国涌现出了无数像屈原一样的爱国志士和民族英雄。苏武出使十九年持节不屈,岳飞精忠报国至死无悔,文天祥正气浩然慷慨就义,林则徐虎门禁烟不畏列强等等,都被传为佳话。这些杰出人物虽生活时代不同,但热爱祖国、捍卫祖国利益的爱国主义精神是一致的。

端午节历久弥新,经过数千年的历史沉淀,早已成为华夏文明的一部分。我们过端午节,不仅是为了感受节日的喜庆,更是为了凝心聚气,传承民族精神。“贾谊投文吊屈平,瑶琴能写此时情 ”。过端午节最关键的是“寓教于节”,通过纪念屈原,使其成为弘扬传统文化、凝聚民族共识的载体,将爱国主义精神发扬光大,铭于心、见于行,弘扬真善美,传播正能量,唱响主旋律,把人们的思想统一到社会主义核心价值观上来。

- 上一篇: 泸县文物保护中心正式挂牌

- 下一篇: 来泸县宋代石刻博物馆发现“飞天”